緑内障についてもう少し詳しく知りたい方はご覧下さい。

緑内障の頻度

※ 緑内障はいったいどのくらいの人がかかっているのでしょう?

→40歳以上の20人に1人、70歳以上では7.6人に1人。

(70歳以上の人で野球チームを作れば1人は緑内障の人がいるかもしれません)

いままで日本で行われたどのくらいの人が緑内障にかかっているかを調べた調査の主なものには、1988年から1989年に行われたShiose Study(緑内障疫学共同調査)と2000年から2001年に行われたTajimi

Study(日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査)があります。このうち後者のTajimi Studyが新しく一番正確な調査と言われていますので、ここではこの結果を基に示します。

この調査は2000年9月から2001年10月に、岐阜県の多治見市の2001年3月の時点で40歳以上の市民のうちから4000人を無作為に選び、その中に緑内障の人がどのくらいいるかを調べた調査です。(実際に検診を受けたのは3,021人)

結果はなんと40歳以上の5 %(20人に1人)の人が緑内障にかかっていることがわかりました。年齢別内訳を見ると下の図のようになります。

表

| 年代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 |

- | 40歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 罹患率(病気の人の割合) | 2.30% | 3.02% | 7.89% |

13.11% | - | 5.00% |

これによると驚くことに70歳以上では13.11%なんと7.6人に1人が緑内障にかかっていると言うことになります。

また、全緑内障の中で68%が開放隅角緑内障で、さらにその中の92%が正常眼圧緑内障という眼圧が高くない緑内障であることが分かりました。

眼圧とは

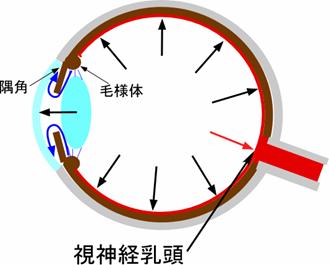

眼圧により視神経が視神経乳頭部で圧迫され障害されることが緑内障の主な原因の一つです。緑内障は眼圧を抜きにしては説明できないので、ここでは眼圧について説明します。

眼球は上の図のように球体をしています。眼球の一番外側で眼の強度を保つのに主に関与しているのは強膜と角膜です。しかし、これらもそれ自体はそれほど硬いものではなく、ちょうどほおづきの皮のような感じです。したがって、中に何も入っていないと潰れてしまいます。人間の眼ではこの中に房水(という毛様体で血液を濾過してできた液体)と硝子体(という卵の白身のようなゲル)が入っていて、その圧力で球形を保っています。この中で硝子体の体積は一定なので下の図のように、眼の中の圧力は主に房水の眼の中への流入量と排出抵抗のバランスによって決まります。

緑内障は主にこの眼圧により乳頭部で視神経が圧迫されて視神経障害が起こると言われています。

多治見スタディでは日本人の眼圧の正常上限(平均値+標準偏差×2)は19.9~20.0mmHgとなりました。また眼圧は常に一定ではなく日内変動や季節変動があります。

緑内障の種類

※ 洗面所の排水溝で言えば目詰まりタイプの開放隅角緑内障と排水溝にいきなり蓋をしてしまう閉塞隅角緑内障

※ 糖尿病やステロイドの治療でも起こる続発緑内障

緑内障は主に2つの分類の仕方があります1つは眼圧が上がる機序によって分ける方法でこれによると開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障にわけられます。もう一つは緑内障になった原因による分け方で、他に原因がない原発緑内障、ほかの病気の合併症として起こる続発緑内障、生まれつきの眼の異常から起こる先天緑内障です。

なお、一番頻度が多い正常眼圧緑内障は、眼圧は正常ですが原発開放隅角緑内障の一部として扱われています。

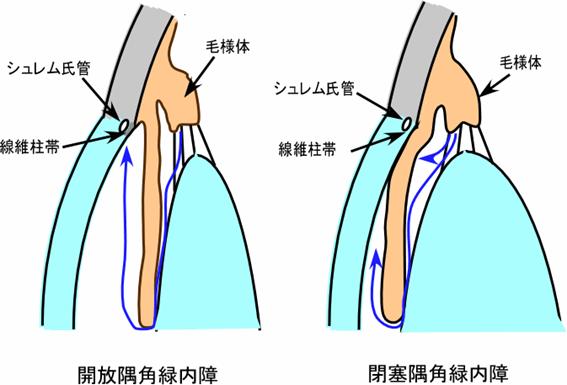

開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障

緑内障を眼圧が上がる機序で分けると開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障に分けられます。

眼圧のところで示したように毛様体で産生された房水は隅角の線維柱帯で濾過されてシュレム氏管を通って眼の外に出て行くのですが、開放隅角緑内障はこの線維柱帯の流出抵抗が増える病気です。すなわち下水のフィルターが目詰まりするようなものなので眼圧はゆっくり上がっていきます。その結果、気付かないうちに病気が進行することがよくあり、自覚症状もはじめはほとんどありません。

一方、閉塞隅角緑内障は元々角膜と虹彩の間すなわち隅角が狭い人が暗いところで本を読んだり、交感神経を刺激するような薬を飲んだりして、瞳が大きくなり(散瞳)、虹彩の幅が厚くなったときに、虹彩が線維柱帯の房水側に張り付いて蓋をしてしまう病気です。すなわち下水口が直接蓋をされてしまうことになるので、眼圧は急激の上昇し、眼の激しい痛みや頭痛、吐き気などが起こります(急性発作)。(中には蓋が不完全で眼圧がゆっくり上昇するタイプのものもあります。)

続発緑内障

続発緑内障の原因は様々ですが糖尿病性網膜症から起こる血管新生緑内障、花粉症などで使うステロイドの目薬などで起こるステロイド緑内障など様々なものがあります。

緑内障の診断

※緑内障発見のきっかけは眼底検査

※検査の3本柱は眼底(OCTを含む)、視野、眼圧検査さらにもう一つと言えば隅角検査

緑内障は眼圧などが原因で視神経が障害され視野欠損を起こす病気なので、その検査は当然眼圧検査、視神経を診る眼底検査、視野欠損を調べる視野検査になります。

このうち視野検査は比較的時間がかかる検査なので緑内障を発見するには眼底検査と眼圧検査をして、これらで緑内障が疑われた場合に視野検査をするというのが一般的な検査の流れです。

しかし、緑内障の頻度のところで示したように眼圧が正常の緑内障(正常眼圧緑内障)が多いので、現在、緑内障の発見のきっかけとなっている検査は主に眼底検査となっています。それでも、眼圧が高いタイプの緑内障は進行が早いので眼圧も重要な検査です。また、最近、約1分程度で視野のスクリーニング検査ができるFDTスクリーナーという視野計もありますので(当院にもあります)人間ドックで視野検査がオプションでついているところもあります。

次にそれぞれの検査について説明していきます。

眼圧検査

眼圧検査は眼の中の圧力すなわち眼圧を測る検査です。現在、主に非接触式の空気眼圧計と接触式のゴールドマン眼圧計があります。ゴールドマン眼圧計が正確だと言われています。

眼底検査

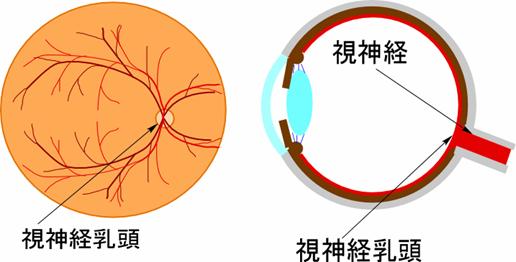

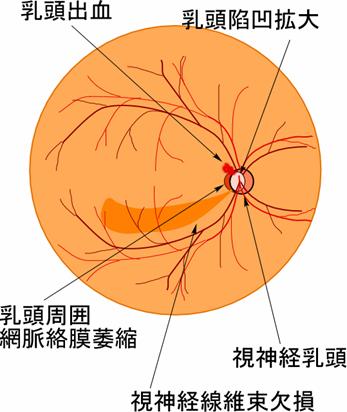

緑内障は視神経が障害される病気なので眼底検査で視神経を見ることが一番理にかなっています。

眼底検査は主に眼底鏡という眼の中をのぞく望遠鏡のような器械などを使って眼科医が直接眼底を観察する方法と眼底カメラで眼底写真を撮る方法、さらにレーザー光線などを使って視神経線維層の厚さを調べる検査(OCT)があります。

眼底で観察する主なポイントは視神経乳頭と網膜です。

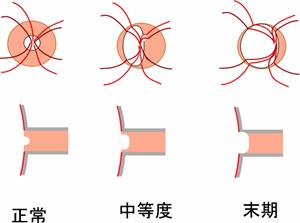

緑内障では視神経が障害され全体の容量が減るので視神経乳頭にへこみ(陷凹が)できます。これが現在、緑内障発見のきっかけとなっていることが多いようです。

もう一つ緑内障では視神経乳頭に出血を起こすことがあり、これも緑内障発見の手掛かりとなります。

また、視神経線維が局所的に障害されると眼底の一部が放射状に暗く見えることがあります。これも視神経線維束欠損と言って緑内障発見の手掛かりになります。

視野検査

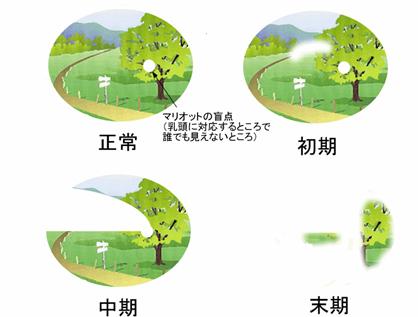

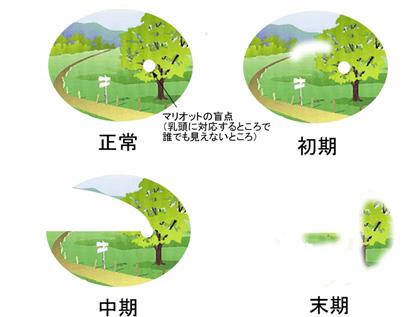

簡単に言えば視野とは片眼で見たときのものの見える範囲です。下に示したのは右眼の視野です。正常な人では視野は横長で楕円形をしていて中心より上側が60度、鼻側が60度、耳側が100~110度、下側が70~75度程度あります。また、中心よりやや耳側にマリオットの盲点と言って網膜がない乳頭に対応する暗点(見えない点があります)緑内障では視神経線維は少しずつ切れていきます。視神経線維が切れていくと言うことは眼に映った像を頭まで伝える電線が切れるということなので、視野(物の見える範囲)が徐々に狭くなっていきます。

この視野を測定するのが視野検査です。

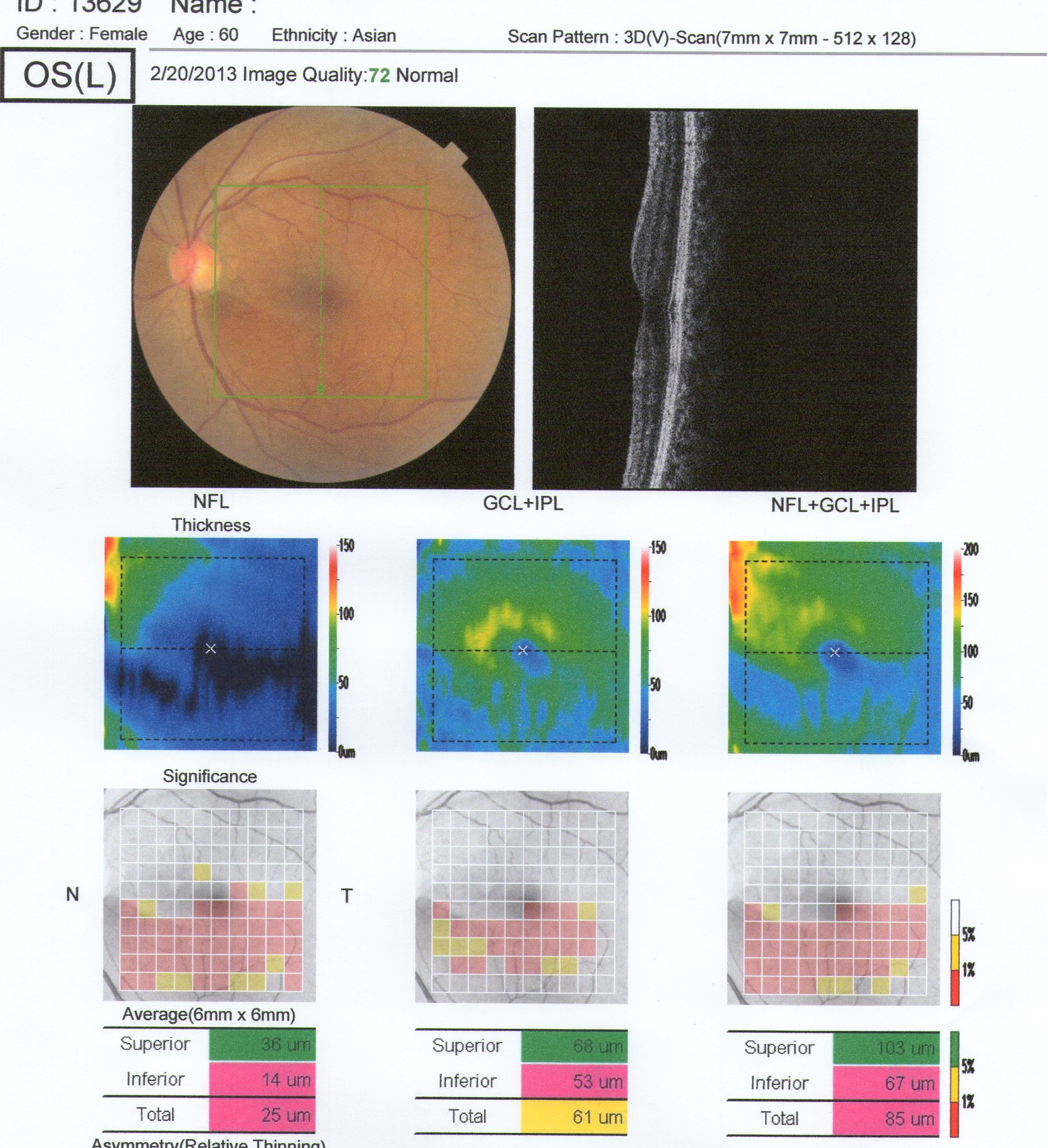

OCT(網膜断層撮影装置)

緑内障は、眼圧によって視神経が抜け落ちていく病気なので、緑内障が進行すると視神経層の厚さが薄くなります。

OTCは眼に安全なレーザー光線を使って視神経線維の厚さや神経節細胞(視神経線維を出している細胞)層の厚さを測れます。それも、実際の測定は10秒もかかりません。しかも、視野に変化が現れない早期の緑内障も発見することが可能です。

視野検査は自覚的検査ですので検査される人の体調や心理状態に影響を受けますが、OCTは多角的検査なので検査される人の状態には左右されません。上の図はOCTの結果の一部ですが赤いところが神経線維の厚さ(左側)、神経線維をだいている細胞の厚さ+α(中央)です。ここで赤く表示されているところが同じ年齢の人より厚さが薄くなっているところで、緑内障で神経が障害されている可能性を示しています。実際この人の視野をとると下の図のようになります。

このように緑内障の診断におけるOCTの役割は日増しの多くなってきて、今では緑内障の診断には欠かせない機械です。

緑内障の治療

※唯一エビデンスがあるのが眼圧を下げること、でも最初から眼圧が低い正常眼圧緑内障はどうすればよいの?

緑内障の治療は緑内障の種類により変わりますが、ここでは一般的な開放隅角緑内障(正常眼圧緑内障を含む)について示します。視神経は一度障害されると現状では回復はほとんどできません。したがって治療の目的は病気の進行を食い止めることです。緑内障の視神経障害には眼圧がもっとも関係しています。また、これまでの研究で唯一その治療効果が証明されている(エビデンスがある)のは眼圧を下げる治療です。眼圧を下げる方法には目薬、飲み薬、レーザー治療および手術があります。近年、いい目薬がいろいろ使えるようになりましたので眼圧を下げる治療の主体は目薬になってきました。しかし、それでも目標の眼圧まで下がらないときにはレーザーや手術が必要になります。

また、もともと治療前から眼圧が低かったり眼圧を下げても視野が進むような人では視神経乳頭などの血の流れをよくする薬や視神経の障害を食い止める視神経保護治療などが考えられます。

最後に

多くのタイプの緑内障では視野の障害はゆっくり進みますので、気付かないうちに病気がかなり進んでしまうことがよくあります。

視神経は一度切れてしますと回復し難いので、緑内障の診療の原則は早期発見、早期治療です。40歳を過ぎたら人間ドックなどで眼の健診をして、そこで緑内障が疑われたら早めに眼科を受診することをお勧めします。